원은 닫혀야 한다 : 자연과 인간의 기술 배리 카머너 저

- 1247

- 8

- 0

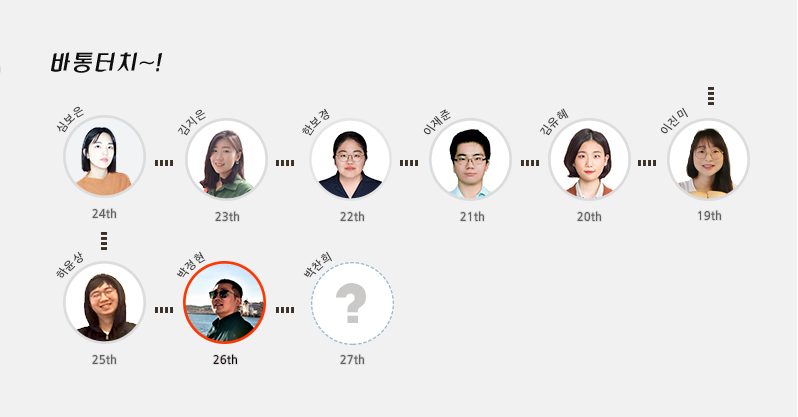

반갑습니다. 하윤상 선생님의 추천으로 코센의 릴레이북에 참여하게 된 박정현입니다. 저는 환경대학원 환경계획학과에서 석사과정을 마치고 동대학원에서 박사과정을 밟고 있습니다. ‘기후위기라는 전인류적 문제를 앞두고 어떻게 하면 보다 환경친화적인 행동을 이끌어낼 수 있을까’라는 질문을 품고 공부하고 있으며, 석사과정 때는 ‘기후위기의 대표적인 현상인 이상기후현상을 겪을 때 사람들이 기후위기를 극복하기 위해 행동 전환의 다짐을 하지 않을까’라는 순진한 생각을 가지고 인터넷 기사와 댓글을 살펴보았고, 우리나라 인터넷 공간에서 어떻게 이상기후현상이 소비되는지를 확인하여 좌절한 경험이 있습니다.

저는 개인적으로 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 인터스텔라를 참 재미있게 봤습니다. 하지만, 인터스텔라의 포스터에 쓰여있는 “우린 답을 찾을 것이다 늘 그랬듯이”라는 말을 참 싫어합니다. 기후위기에 대해 주변인들과 이야기를 할 때면 ‘기후위기는 인류가 역사상 겪어왔던 어떤 환경문제 중에 하나이고 이것 또한 언젠가 인류는 극복해낼 것이다’라는 싱거워하는 반응과 냉소적인 태도를 종종 접하는데, 그때마다 앞에서 말씀드린 그 문구가 떠오르기 때문인 것 같습니다. 이러한 반응을 저는 인터넷 공간에서 대중들이 기후위기를 다루는 태도에서도 확인했고요.

맞습니다. 늘 그랬듯이 ‘우리’는 기후위기의 답을 찾을지도 모르겠습니다. 하지만 저는 그 뒤에 이렇게 한 마디를 덧붙이고 싶습니다. “그 ‘우리’에 ‘당신’이 포함되어 있음을 확신할 수 있습니까?” 설령 인류는 기후위기를 끝내 극복할 수도 있겠습니다. 하지만 그때, 극복한 인류의 범주에 당신과 당신이 사랑하는 사람들을 포함한 모두가 다 있을지는 곰곰이 생각해봐야 할 문제입니다. 기후위기는 인류의 문제가 아니라 저와 당신의 문제며, 기후 불평등이라는 단어가 시사하는 바와 같이 기후위기는 인류와 사회의 ‘약한 곳부터 차근차근’ 무너뜨립니다. 당신은 이러한 기후위기에서 최후의 1인이 되기 위해 발버둥 치시겠습니까? 아니면 힘을 합쳐 기후위기라는 문제 자체를 해결해보시렵니까? 제가 소개해드리는 생태학자이자 환경 운동가인 배리 커머너의 대표작인 [원은 닫혀야 한다: 자연과 인간의 기술]은 1971년 출간된 오래된 책이지만, 기후위기라는 거대한 환경문제를 마주하고 있는 오늘 ‘다시금’ 우리에게 일깨워줄 무언가가 있는 책일 것입니다.

커머너는 현대 환경운동의 초석을 놓은 이로 꼽히며, 이 책을 통해 ‘지속가능성’의 개념을 처음으로 제시하였습니다. 레이첼 카슨의 ‘침묵의 봄’과 함께 환경위기를 다룬 대표적 저술로 평가됩니다. 13개의 챕터로 구성된 이 책에서 저자는 ‘생태권 내’에서 존재하는 인간의 존재를 일깨우고, 인간이 발생시킨 환경문제들의 사례들(원자로의 불, 로스엔젤레스의 공기, 일리노이의 흙, 이리호의 물)을 소개합니다. 나아가 이러한 문제들을 일으킨 주요한 원인으로 ‘과도하게’ 발전하는 과학기술을 드러내고, 환경문제를 극복하기 위해서는 생태계의 생물학적 자본이 지닌 한계를 고려한 경제 체제로의 변화가 필요하다고 주장합니다.

커머너는 현대 환경운동의 초석을 놓은 이로 꼽히며, 이 책을 통해 ‘지속가능성’의 개념을 처음으로 제시하였습니다. 레이첼 카슨의 ‘침묵의 봄’과 함께 환경위기를 다룬 대표적 저술로 평가됩니다. 13개의 챕터로 구성된 이 책에서 저자는 ‘생태권 내’에서 존재하는 인간의 존재를 일깨우고, 인간이 발생시킨 환경문제들의 사례들(원자로의 불, 로스엔젤레스의 공기, 일리노이의 흙, 이리호의 물)을 소개합니다. 나아가 이러한 문제들을 일으킨 주요한 원인으로 ‘과도하게’ 발전하는 과학기술을 드러내고, 환경문제를 극복하기 위해서는 생태계의 생물학적 자본이 지닌 한계를 고려한 경제 체제로의 변화가 필요하다고 주장합니다.

커머너는 환경 운동가이지만 동시에 생태학자이기 때문인지, 이 책은 많은 과학 용어를 사용하여 환경문제를 분석하고 있습니다. 때문에, 인문사회학도들에게는 자칫 부담스럽게 다가올 수 있겠습니다. 하지만, 부분부분에 집중하지 말고 전체적인 맥락을 이해한다는 마음으로 접근하면 글이 크게 어렵지 않다는 것을 금방 확인하실 수 있을 것입니다. 이 책은 ‘환경문제는 나쁜거야’라는 식의 단순하고 근거 없는 모호한 거부감을 독자에게 강요하는 것이 아니라, 독자로 하여금 ‘아 이렇게 문제가 형성되는구나’하고 깨달을 수 있도록 차근차근 설명합니다.

1) 모든 것은 다른 모든 것과 연결되어 있다(Everything is connected everything else).

2) 모든 것은 어디론가로 가게 되어 있다(Everything must go somewhere).

3) 자연에 맡겨두는 것이 가장 낫다(Nature knows best).

4) 공짜 점심 따위는 없다(There is no such thing as free lunch).

이 네 문장은 저자가 소개하는 생태학 법칙입니다. 이 책이 아직도 부담스럽게 느껴지신다면 저자가 소개하는 이 네 가지 생태학 법칙만이라도 메모지에 적어 곁에 두고 책을 읽어나가시기를 권합니다. 책을 읽다가 각 환경문제의 복잡함에 매몰되어 갈 때 즈음 이 네 가지 법칙은 여러분의 길잡이가 되어줄 것입니다. 만약 이 책의 전체를 읽기 어려우신 분은 이 생태학 법칙이 소개되는 제2장까지만이라도 읽어보길 권합니다. 제2장까지 읽고난 후에 여러분은 다양한 환경문제를 다루는 제3장부터 제6장까지 단숨에 읽어버리는 스스로를 발견하게 될지도 모릅니다. 그리고 한번 큰 심호흡을 하고 마침내 여러분은 저자의 주요한 주장이 담겨있는 제13장까지 정주행해버리고 말 것입니다.

다만 유의해야 할 점은 이 책이 굉장히 오래된 책이라는 점입니다. 약 50여년 전에 출판되었기 때문에, 소개되는 환경문제도 당시의 것이라 우리에게 생소하고, 환경문제를 해결하기 위한 저자의 몇몇 주장은 다소 무리해보이기까지도 합니다. 그런데 참 묘합니다. 이 책을 읽다보면 책에서 소개하는 여러 환경문제들과 비슷한 무언가를, 우리는 살면서 어디선가 들어본 것만 같습니다. 저자는 분명 50년 전에 환경문제를 마주하고 분석하고 해결책까지 나름 제시하고 그것을 바탕으로 환경운동까지 했다고 하는데, 내가 읽는 오늘에도 상황은 별반 다를 것이 없어보입니다. 이 책이 아직 오늘날까지 효용이 있다는 건데 책을 소개하는 저에게는, 참 다행이며 동시에 불행입니다.

책 표지에는 이렇게 적혀있네요. “이 책은 오래되었으나 낡지 않았다.” 환경문제를 뿌리뽑지 못한 채로 새로운 환경문제로 반복되는 인류의 역사를 잘 표현하는 문구 같습니다. 기후위기라는 국지적인 문제가 아닌 전 인류적인 시야에서 확인되는 환경문제가 대두된 오늘, 더 이상 기회를 놓지치 않고 모두가 협력해서 환경문제를 해결해 이 책이 더 이상 필요없는 ‘낡은 책’이 되면 좋겠습니다.

저는 다음 필진으로 협동과정 인공지능 전공 석박통합과정을 밟고있는 박찬희 선생님을 추천합니다. 박찬희 선생님은 학부에서 컴퓨터공학을 전공하였고 약 1년간 저와 함께 사회 문제를 해결하기 위한 사회적 기업을 창업하기 위해 협력했던 분으로, 사회적 문제 자체와 해결 담론과의 괴리, 문제를 해결하기 위한 연구자의 연구물과 대중과의 괴리가 상당함을 절감하고 인공지능을 통해 그 간극을 좁히고자 학업에 매진하고 있습니다. 저와 분야가 완전히 달라 박찬희 선생님이 어떤 책으로 어떤 이야기를 들려주실지 감이 잡히지는 않습니다. 다만, 그것이 어떤 것이더라도 박찬희 선생님이 소개해주시는 책이라면 분명 이 한인과학기술자네트워크에 계신 여러분에게 인사이트를 줄 것이라 확신합니다.

저는 다음 필진으로 협동과정 인공지능 전공 석박통합과정을 밟고있는 박찬희 선생님을 추천합니다. 박찬희 선생님은 학부에서 컴퓨터공학을 전공하였고 약 1년간 저와 함께 사회 문제를 해결하기 위한 사회적 기업을 창업하기 위해 협력했던 분으로, 사회적 문제 자체와 해결 담론과의 괴리, 문제를 해결하기 위한 연구자의 연구물과 대중과의 괴리가 상당함을 절감하고 인공지능을 통해 그 간극을 좁히고자 학업에 매진하고 있습니다. 저와 분야가 완전히 달라 박찬희 선생님이 어떤 책으로 어떤 이야기를 들려주실지 감이 잡히지는 않습니다. 다만, 그것이 어떤 것이더라도 박찬희 선생님이 소개해주시는 책이라면 분명 이 한인과학기술자네트워크에 계신 여러분에게 인사이트를 줄 것이라 확신합니다.