인도사이클 다이어리

- 5478

- 2

- 1

2006년 동료들과 배낭 하나 둘러매고 론리 플래닛 하나 들고 무작정 인도행 비행기에 올랐다. 별 생각 없이 기분 전환을 위해 떠난 배낭여행 이었지만 지금은 그 어떤 나라보다도 내게 많은 것을 알려주었고 많은 것을 깨닫게 해주었고 멀리 있어도 늘 걱정되고 보고 싶은 친구처럼 인도는 나에게 그런 나라가 되어버렸다.

이제 인도에서 보낸 60일간의 이야기를 시작해 볼까 한다..

이야기를 시작하기 전에 인도라는 나라가 어떤 나라인지 간략하게 소개하자면..

인도라는 나라는 남부아시아에 있는 나라로 명칭은 인도 공화국이다.

인도의 국기는 귤색은 용기와 희생을, 하양은 진리와 평화를, 초록은 공평과 기사도를 나타낸다. 바퀴 모양의 파란색 문장(紋章)은 '차크라(물레)'라고 하는데, 이는 아소카왕(王)의 불전결집(佛典結集)에서 취한 것으로 ‘법(法)의 윤회’를 뜻하며 24시간을 뜻하는 24개의 바퀴살을 가지고 있다. 원래 기에는 문장이 들어 있지 않았는데, 국기 제정시 차르카에 의한 경제적 독립의 필요성을 주장하던 마하트마 간디의 요청으로 넣었다. 3색기는 1920년대부터 비공식적으로 국기로 사용되어왔으며 당시 3색은 힌두교(귤색)·통일(하양)·이슬람교(초록)를 의미하였다. 1942년 독일 함부르크에서 국기로서 처음 사용되었고 1947년 7월 22일 입법회의에서 제정하였다.

인도의 국민의 82%는 힌두교 그 외에 불교, 젠교, 조로아스터교, 기독교 등이있다.

태국을 경유해서 갔기 때문에 비행기를 탄시간만 10시간이 넘었다.

인도라는 나라를 생각하면 보통 가난한 나라 더러운 나라 간디나 테레사 수녀 등을 생각 할 것이다.

이제 나에게 인도라는 나라는 “나마스떼~” 와 “깜까로나~”(인도의 인사말).

나와 내 동료에게 수도 없이 청혼을 하던 인도 청년들, 끝없이 펼쳐지던 자이살메르사막.. 사막을 함께 했던 우리 감자(사파리 여행시 타고다닌 낙타).. 우리에게 겁을 주고 우리의 양식을 뺏어갔던 못된 원숭이들.. 바라나시의 시타르 소리,, 한줌의 재로 변하던 시체들,, 평소 경험 할 수 없었던 소중한 추억들과 여러 가지의 생각들이 나를 이따금씩 미소 짖게도 삶에 대한 생각에 빠지게도 한다.. 인도사람들은 누구를 보건 눈이 마주치면 “나마스떼~”하며 두 손을 모아 인사를 한다. 처음에는 어색하고 쑥스럽기도 했지만 어색함과 쑥쓰러움도 잠시 나중에는 동료와 내가 먼저 “나마스떼~”를 외치며 다녔다. 나중에 나마스떼의 뜻을 알고 나니 인도는 참 정말 많은 종교가 함께 공존하는 나라구나 라는 생각이 들었다. 나마스떼는 나의 신이 당신의 신께 인사한다는 뜻이다.

나는 아직도 자이살메르로 가는 기차안의 바람을 잊을 수가 없다.

?

?

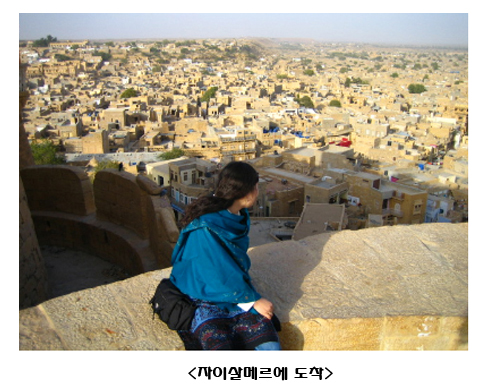

자이살메르에 도착하여 우리는 타이타닉이라는 호텔에 짐을 풀고 호텔 이라고 하기엔 우리나라 민박집 보다 못하지만 숙소에서 하룻밤을 보낸 뒤 다음날 낙타 사파리를 갔다.

낙타 이름은 내가 탄 낙타는 감자 내 동료가 탄 낙타의 이름은 고구마였다.

사막의 동반자였던 우리 감자와 고구마 워낙 한국인 관광객이 많아서인지 몰이 꾼 아저씨도 한국어를 잘은 아니지만 조금 하셨고 낙타의 이름도 다 한국 이름 이었다. 감자를 하루 종일 타면서 사막을 걷다보니 감자와 너무 친해져 버렸다. 유달리 다른 낙타보다 감자는 애교도 많고 나를 잘 따랐다. 그래서 그런지 낙타 사파리 이후 내 별명은 알루 가되어 있었다. 알루는 우리나라 말로 “감자”다. 이제 모든 것들이 추억이 되었지만 이런 추억이 있다는 것에 나는 행복하다. 낙타사파리를 하면서 잊을 수 없는 게 하나 더 있다면 낙타사파리때 먹었던 커리와 짜파티다. 사막에서 먹어서 그런지 모래가 씹혀도 감자 커리와 짜파티가 어찌나 맛있던지 그 맛은 지금도 잊을 수가 없다. 낙타사파리의 길은 내가 생각 했던것 처럼 재미있지는 않았다. 그냥 낙타를 타고 사막을 하루 종일 걷는 것이었다.

엉덩이는 물집이 잡혀서 쓰라리지 몰이꾼에게 내려서 걷겠다고 했더니 몰이꾼은 손님을 걷게 할 수 없다면서 절대 낙타에서 못 내리게 하지 정말 곤욕이 따로 없었다. 그렇게 종착지에 도착하니 사막 한가운데였고 사막 한가운데는 천막 하나가 덩그러니 놓여있었다. 몰이꾼이 여기 천막에서 다 자야 한다는 것이었다. 실망이 컸지만 언제 또 사막의 모래를 느끼면서 자겠냐 싶어 이내 짐을 풀고 저녁을 먹고 모닥불 피워 놓고 얘기도 하면서 그날 밤을 보냈다.

그 앞을 뚫고 가는데 극장 관리인이 우리의 손을 잡아서 극장 안으로 밀어 넣어 주었다. 관리인이 그 거지들을 가라고 때리고 발길질 하는 모습을 보니 참 인도가 가난한 사람들에겐 인권도 없구나 하는 생각이 들어 슬퍼졌다.

‘키스나’라는 영화를 봤는데 인도영화는 20분에 한 번씩은 노래가 나온다. 노래가 나오면 사람들이 노래를 따라 부르거나 아무렇지 않게 일어서서 춤을 춘다. 우리나라와는 너무 달랐다. 영화 보는 방식도 달랐다. 처음에는 너무 놀랐는데 계속 보니까 인도사람들이 참 재미있고 신나보였다. 나중에는 나도 내 동료와 같이 노래가 나오면 함께 춤을 췄다.

나에게 인도는 아직도 알아가야 할 나라이고 보고 싶고 그리운 친구 같은 나라이다.

인도의 커리 냄새와 사람의 향기가 그리울 때면 나는 일기를 꺼내본다.

낙타 이름이 고구마인게 우습네요.